缺失或不清晰的文字用黑色条块暂时标记。文中如遇删除线,原文如此。

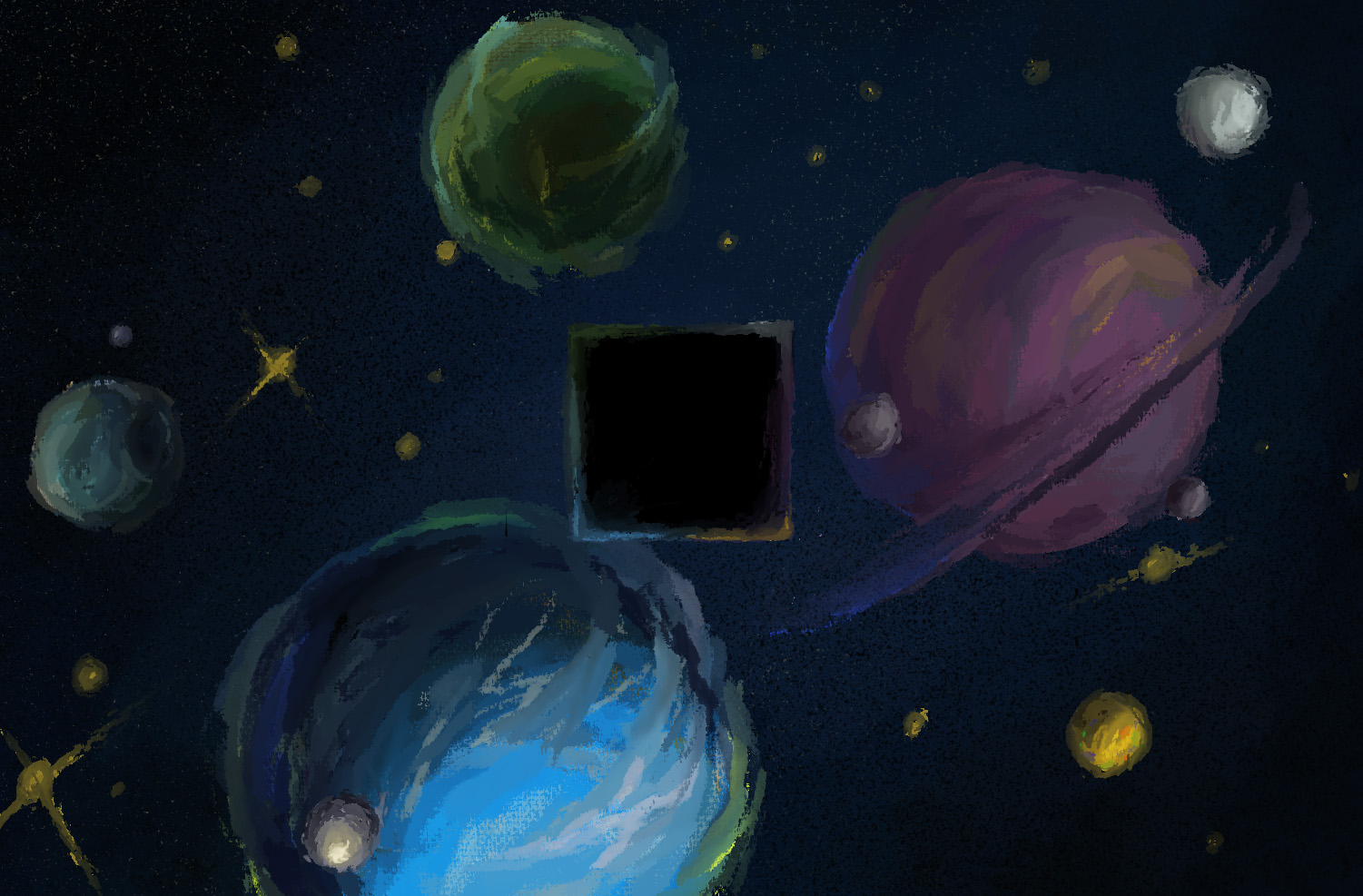

这就是涡酒馆:小金灯下的对话是暖的,是带着各地旅者的香气的。远处是画,画后墙外的亮云被窗框住,又成了一幅画。画前四蕊淡,杯中七酿浓*。

*四蕊是一种轻度酒。七酿是形容烈酒的一个艺术化的统称,来自行浪制酒旗下的七款产品。画作是鲥涡姐姐收藏的,她起初为行浪工作,后来为了自己拥有沙龙的理想从首都搬出,来到三面环海的弗拜纳扎。自那时起,我这位土生土长的弗拜纳扎人第十五年*来到她的檐下工作,一晃五年。

*第十五年:15岁时。弗拜纳扎彩幻馆

Hūdenāde Nunōh

[蓝地]束鳕时 坡园

我们的沙龙酒馆,如前所说,被直接起名叫做“涡酒馆”(听说鲥 gilā 那个字很多不熟悉渔家生活的人不认识)自将近七年前开在弗拜纳扎风林街道的靠海一边。酒馆两边有门:一边是连着精装潢过的艺术码头的;一边是朝向专门在海岸修建的大路,或者可以被称为旅行街,但也相当于杂货街。我们占据了一个航线密集的位置,这条航线不仅通娜科雅、诺岛、北岛,也通大陆国家,那些国家的名字我不能一一数过来,但是全都记留在酒馆影壁墙后面的一张巨大的地图上——那些是来访者的签名、国名和留言,粗略数下,大约能从各异的文本中读出四五十座在遥远的重重墙链之后竖旗的国度。

每次我和姐姐出来迎接客人的时候,我总会仰望到她精致的打扮与妆容。她身材非常高而修长;有一副铜色眼镜,像圆规测量过一般,上面镶着花叶一样轻薄的镜片;奶油色的发辫梳成一道长长的、刚提笔的句号*。深蓝色的金边大礼服,围着菱形的丝绒线,裙摆不低却仍然彰显着几十年前的华美;而描着浅棕色蕾丝边的长靴则制作自中南大陆的皮革,擦得锃亮。她修长的五指张开后,托盘的下方就像建筑顶端的分支结构一样被撑起,稳当利落,感觉无论走着多少的路,上面的酒杯也不会倾斜一丝。她在几年前推荐我穿黑白色的排扣衬衫,长裤,棕色皮鞋,听她说这是大陆西边的桑越地带的服饰,在弗拜纳扎这样缺少素色的城市会更加与众不同;还更亲自蹲下来为我整理衬衫精致的袖口和胸前的怀表袋。虽然相比之下似乎我笨手笨脚的,但是客人我还是能应付得了,尤其是在姐姐教会我她词库之花海之中的几朵硴波岛、梅珠撒与尼洋路人的寒暄句子之后。

*蓝地文的句号有一道长而飘逸的尾巴。/

现在的旅行,与我小时候决然不同;现在的城市也和我小时候完全不一样。这首先是几年前我来这里几天里面在与来来往往的人们沟通的时候所注意到的,后来随着姐姐跨海旅行了几次以后,再在船上亲自体验的。

爸妈那一辈出海的时候是单体船,到我们这一代就变成了多体大船,船身平得像一座小镇一样,有餐厅有冰激凌店有医院甚至有一座游泳池;我们在一条被称为“绝对平稳”的航线上访问海的那边,用时十几天,即使第一次出航也没有晕船。船上的用度,以前都是金属的,现在是陶瓷与玻璃一样的,硬度很高,如果不恰摔在地板边缘的闪石镶边,平日掉在地上不会破碎。实际上,抬头一看,才能发现天际线下方最大的不同:那些船帆都几乎消失了,取而代之的是十几根铁做的柱子,每一根上面都围着两列滑梯一样的铁片,藤绕而上,直到顶端被一片更大的铁片截住才停下。这所有的柱状物都随着船的航行而不断旋转。它们集中在船身每一体的中央,四周自然而然地围绕着各种各样的铁木混合建筑。这样的大船上,人们再不会认为航行的旅程逼仄;我们四周的大海打着哈欠,海鸟们悠游在移动的木地板,贪婪地啄着残羹。

城市呢?弗拜纳扎也是一座大城市,这样一来不用出海也能瞧见她在精致的打扮着。黑色的铁质管道被雕着精致花纹的铁柱子支撑着,优雅横卧在道路中央,自然而然地把宽阔的、铺了小石砖的道路分成左右两个部分,而轮车在两旁高速行驶,比百年前的更加华贵。万花的虚线在管道下肆意生长,为黑色的背景增加亮彩;鸟儿伴着牵着线的小飞行物件在垂直的空间中嬉戏,一会儿就钻入全敞开着窗户的街道的夏季风中溜走了。姐姐说,那些管道里面装的东西多种多样,有黑石(魔法物件的原料),有信件,有水,听说还有可口的清酒和奶油:姐姐说到后面这两样的时候眼睛都眯起来激动不已;后来推测,或许不会这样奢侈吧,哈哈。远处兴建着超过十层的大厦,影子能从隔着北部海岸线的两街道外一直投射到海边;工厂区仿佛动物园,机械的野兽们默默哼着粗气与浓重的烟。整个城市是心脏跳动着的生命,我们便是其中的两滴血,穿梭在那无尽的神经网之间。

这座城市有丰富的码头。海水与咸风抚摸着它们的立柱、栏杆与路灯,或许又在享用着、啃咬着它们。我们酒馆的码头装饰着一些诸如渔网和小的海上灯光道具,又支了两张小木桌在对着大海而设的门洞外的淡青色墙下。这码头伸出去的部分,也就是墙的主人,是紧贴着东边的一家长长的、伸到海洋里的贝壳商店,我们两人每天都会去里面查看伴着咸味儿的小小装饰品,像逛着什么园子。我们两家关系极好——那边的主顾是一位很飒的姐姐和她丈夫——会互相为对方招徕顾客;到过神返节的时候他们会送刻了字的大螺壳来到我们店面里来,我们会为他们打一杯现调的玫凝*,用之前在城里参加艺术展时那位长胡子艺术家杜诺*的系列玻璃杯送去。

*一种玫红色至浅白色渐变的鸡尾酒。

*杜诺,萨莫夫艺术家。有时候,旅客会从码头驾驭着小船来到我们的沙龙。来者大多都是艺术家,或者是肚子里憋了一路的故事的人,跨过地上新铺的黑石水铜管道,来到我们略显昏暗的内部。他的影子会在门前被画地很长、很厚重,很像写满了路上单桅航行的惊心与征服那些碎玻璃山一样波浪的快感。他们会讲航程里的风浪,讲海链的传说与现实,讲那些走下来的又走上去的人们,也讲沿岸的风土人情和他们的只言片语。他们通常会送我们来自当地的或者是旅行途中的小物件,以换取一个在地图上签名的机会(但实际上我们并没有说必须如此才能签名)。艺术家们会挂出他们的作品来,与我们这些人共同欣赏;更懂艺术的鲥涡姐姐会与他们热烈交流,我则只能在旁边痴迷于那些颜色与笔刷在画布上、手运转过的痕迹。

更多的国内朋友们会从街道的门进来。他们会看到什么呢?姐姐在装潢上确实下了一番功夫。首先是店名,她设计了那道鲜艳橙红色的涡旋徽标,然后把店名简单排在右下角;招牌是雪白的,这个图案就再一次被简单放在右下角,像眼睛一样,分别观察着奔流的大海与不息的人流。她买了一部画片机,把烧出来的画片都展示在门口的影壁墙面向外面的部分,里面也再用书法写作我们的酒馆名字。这面墙的屋顶有小灯,对称排列,这样一来在最需要吸引人的夜间,暖黄色的微光就能把客人引到这里来一探究竟。进门的影壁墙背面是那张声名远扬的签名地图;右面角落是一座温馨的吧台,点着铁艺嵌玻璃板的黑石灯光,让墙面照着隔了彩色玻璃的、掺进美妙暖黄色的温和又柔美的光;里面放着非常多的来自世界各地旅者们送来的物件,有些挂在墙上,有些放在桌子上,好不热闹,我们一般就在那里面;从进来的客人的角度看,左面是一排面对着墙的细桌子,配了布裹的软垫无背椅子,往左拐一个角直通向海滨的码头门,自然分成了两个区域;右面则是沙龙,玻璃板后面挂着画(曾是没有玻璃板的,直到那位卖贝壳工艺品的主顾提醒我们有人可能会醉酒碰到它们),那些画有一些是可以更换的。中间开头则是零散的一些挂幅和文字,后面是薄薄的木条隔板把左右这两部分稍稍隔开,而在中间位置又断开,给了想欣赏那些艺术的人一道用来穿过木编墙的方便的通道。

作为艺术家本身的鲥涡姐姐在这样的酒馆里藏着一座规模还不小的画室,不过自然而然地从未在普通客人面前展示过。后厨似乎也没有展示过(不一定),那里相对外面不怎么精心布置过,但是还是挂了两张简单的抽象画在门上,而那扇门正面安装了与其他墙面一样的板件,所以在外面几乎全然看不出来那里有一扇门。后厨里有几座大木酒桶,标着涡酒馆的签子。然后就是后厨靠近街道那边,首先有一个小窗户能看到街道,其次是有一架楼梯能直通二楼我们两个人的休息间——我们两人的休息区域偶尔也用同样的木边墙隔开。休息间里就轻松得多,有转角大书架,有一架米白色的柜琴,还有一些异国小玩意儿;书架上有一座双生花雕塑,左边放着一排词典,右边是各种各样花花绿绿印刷着的艺术书。姐姐特别叮嘱过我平日里不要动那些或巨大或微小的艺术书,除非戴上某种又滑又薄的胶浸布手套;每一本可能都有几百年历史。她喜欢看书,各种各样的书;她这样说弗拜纳扎图书馆:

一推开门,几百万个平行世界在你眼前如蓝草海般展开!

她的平日访客里,似乎有几位是鲥涡姐姐的挚友:因为经常从我们吧台后面暗门的后厨出来的时候能撞到他们几个在酒馆特有的几架橙色软垫椅上攀谈——忘了说了,在那个地方,也就是我们整个转角形酒馆的凸出的角上有另一架柜琴,前面还放着两架被三角支架支起来的桐金木镶贝壳的四弦持琴。鲥涡姐姐往往能演奏一曲,尤其是在艺术讨论正兴之时。总的来说,我们大约一天能够接待数十人便足够,因为可以自豪的说,酒水和小食的质量在整条风林街道乃至整个大街区无人能够赛过。

/

涡酒馆自有不开门的时候。在这样的收入条件下,也为了艺术品的保养,实际上我们每天只有下午三点钟到晚上九点才对外迎客;某些假日会长一些。在其他的时候,尤其是早上的那一段时间,我前文所说的姐姐的挚友们偶尔会拜访,有时候会拿着(甚至未完成的)作品来(酒馆存在一个转角的原因就是那转角隐藏着我前文提到的那间临时画室,里面摆满了绘画雕塑工具和各种各样没有完成的艺术品,非常杂乱,我在几个月前才被允许进入;她真正的总工作室在街道对面公寓,面朝大海,风景非常独特但是……单调?),这时候姐姐就会和他们一起交流该如何表达画面与感情;当然有时候是挂着行浪徽标的先生们来拜访,那会儿说的就更专业了。

每个人都有每个人的创作习惯和表达内容,这是我所知道的;但是在几年前,我从未游进艺术的海洋——直到某一天我问她你是否能教教我如何理解并创作你所熟悉的那些艺术品呢?

姐姐似乎开场是这样说的:

我们的世界是一片调色盘!

非常激昂、激动、倾心的语调。那天的场景我还历历在目,她坐在二楼的书架前面,陷在一组藤织蛋形椅的软枕中,穿着她会在画室里穿着的衣服,身上或许有些颜色。她讲这句话的时候,那句号似乎要飞起来,凑到我这边跟前,继续下去。因为印象过于深刻,我到现在都能记住大体的全文:

如果想要创作这世界的艺术,便先来了解它们曾经如何……世界上每一片颜色都有他们的性格与历史,每一点花纹都被那个民族传递了几千年!

……让我们从西北方向开始。桑越地带有着艳丽的红色,同时伴随着深邃的海黑与巾白。我为你穿上桑越的服饰,或许是我向往着一百五十年之前小新岛的故事……画作上的她们,就披挂着鲜红的桑越长裙,与那些蕾丝和袖口。白色与黑色更为典雅,在弗拜纳扎也是特殊的存在;红色和我们这里的蓝色总有一些不搭的。

……桑越以南的Lis Mi文化比桑越人似乎要保守一些。他们的先生们很典雅,很有着某种舞台味儿,可能是因为他们一直喜爱着古代所罕见的灰色系……闪着光的波浪……银灰蓝,银灰红,深灰与看起来被刮掉一层的、透着漆本色的金色与黑色。他们的绘画也是如此,像蒙着薄薄的雾气,像冬日呼吸中呵出的一口冰气,凝结在单薄的玻璃上结成的微闪着光的冰花。

……而再往南走,来到了那些神秘而原始的西域州地区。没有被现代的文化浸染并不代表着不文明和不开化,相反,他们的颜色绚丽多姿,是那些粗野的巨兽腾跃的四肢和颤抖着的肌肉。这世界上还是这样的文化多一些,而相比之下,东域州,尤其是像我们的蓝地这样的地方——气候温和,资源众多,没有山墙海链,因为过早的被开发而显得先进现代——只是少数罢了。主山墙是这片大地的大动脉,永恒跳动着恐怖的低吼,自然的黑色棕色与人类的红黄蓝绿交织在一起,形成一片几何图形的狂想曲。那里的人没有系统的艺术,但或许随着聚落狩猎、山墙影子下的大逃离而挤压着冲出的美学早已水流穿石般刻在每个人手腕挥动的角度里,随着肆意奔放的颜色构成整个大陆上最鲜艳、最激荡、或许最原始的情感。

……爱泽文明继承了这些颜色,不过他们更加精心地排布了它们……或许精心的有一些过头了。如果说主山墙人的粗野是他们的象征,那么爱泽人要把它们反过来,把细致怪异的情感表达织进那些仿佛九彩天雨的装束。红色黄色蓝色以及紫色构成了他们对于一场古老的天文狂欢的终极意象,正是那场异变推着他们走向了与大陆其他文明都不同的艺术。这样的彩虹曾几何时是那些女孩子的延续百年的苦难,现在又是自由和文化的象征。那里的人们也喜欢白色,那是天空——天空之后隐藏着大爆炸,而白色的遮挡让人思索后面事件的完形。

……大陆的最南端,那些Gouj人,他们给我的感觉则是永远都不利落的渐变。赤道从那里穿过,那片大地便不得不承受热量。黑皮肤的Gouj人喜欢橙色与绿色,可能来自那里无所不在的小橘果树。自然的呼唤让他们拥有了这些颜色,也构成了他们的城市外貌与艺术。顺带一提,橘果的味道我不太能接受,当然这不影响他们伴着这些酸溜溜果子走过的悠长文明在我心中的地位。

…………

姐姐讲到大陆最南的时候,刚好中午十二点。她领我起身去一楼厨房做饭,接着讲:

……从Hxivab到硕剌半岛,人们开始喜欢各种白色。横跨三个文明的白色飓风到我们的静岛半岛终结。Hxivab的白色没有反光,偏蓝,偏一点深沉与宁静;硕剌——或者更严格来说是硕剌半岛及其南部,也就是梅珠撒所在的地方,你也知道的——的白色则混入了橙色和红色,四处绽放着热烈。我见过相当多的梅珠撒人,所以我能注意到他们热烈的色泽当中镶嵌着绿宝石的冰冷和翼管石*的纯洁。红色和沙黄则是专属梅珠撒人的语言,就像同样来自那里的锯子神女的双鼓,不羁而鲜活。对了,你不一定知道佩达科人其实也属于硕剌的文化,不过他们更喜欢橙色,也喜欢着宝石。因为这几十年的历史,我们很少与他们交流,但平心说来,他们的艺术也带着硕剌人特有的奔放。

*翼管石:一种粉色的管状矿石,会富集在魔法环境浓厚的海链海底沿线。可用于制作玻瓶魔法瓶。……再往上,我们就回到了我们的静岛半岛。我们的蓝地口口声声说自己是双生文化的艺术代言人,但即使在这样小小的区域内,数十个国家仍然保持着他们自己的颜色;不过总的来说,蓝色、青色、金黄与偶尔出现的绿色是静岛半岛的主色调,你看着我平常会穿的衣服也能看出来的。蓝地——源自伊特文明——的蓝色是比较深色的那种,比较沉稳、沉默甚至伤感与厚重,相比之下,青绿色至少在颜色上能缓解这些厚重感……但是青绿色反而在渐歌百年历史上被赋予了各种各样的历史,尤其是那传奇的玻瓶武器……当然话说回来,我不太喜欢那孩子优柔寡断的作风,但这不是她的错,对吧。蓝地人现在的悲剧,至少是他们认为的那一部分,一大半源于渐歌时代的后二十年,另一小半源于整个双生教的基底。似乎有些跑题,但是颜色与文化与历史和政治也是分不开的。

……神秘的望星教区域Usakxakh,也是我所钟爱的地方,他们挥洒着深黑色与深蓝色,渲染了无尽的夜空,而用纯金色刻画他们的神,那颗永不坠落的极星。他们的神似乎特别像我们小时候经常见到的藏花*,不过他们是金光闪闪而有一人高的版本,象征着他们可望而不可即的终极智慧。我在那里认识朋友;似乎下次出海的时候就有机会带你去看呢……

*藏花:一种双生教地区盛行的金属或木头的球形玩具,按动按钮后球壳会炸开形成六朵花瓣。……当然这只是海岸线上的一部分,我未曾拜访的颜色也集中在北域洲的中心,被那些山墙的影子遮挡住,只在一天的某几个小时里绽放……总而言之,你或许也可以自己探索,但是记得看书的时候带上手套……

不得不说,这样长长的宣讲在我吃到她那天那顿同样令人印象深刻的午饭(放盐放的有一些多了并且有一■■■粘在锅上,早知道■■■应该订飞信*厨房■■■■■)之前就已经仿佛把身体装满了。那天下午,无穷的遐想在我脑中游荡,幸亏是不用出来工作的一个节日,要不然我可能都没法抽出思考的能力来招呼我的客人。过了这么多年,这场“第一节艺术史课”仍历历在目。

*管道传输的信件,速度很快。…………